原本想評論臺灣醫界學生增額,但後來發現比這還要嚴重的議題

教育部開放醫學生增額 1300 -> 1600

從社會需求與市場的角度來看,是合情合理的供需調整、而且是大勢所趨

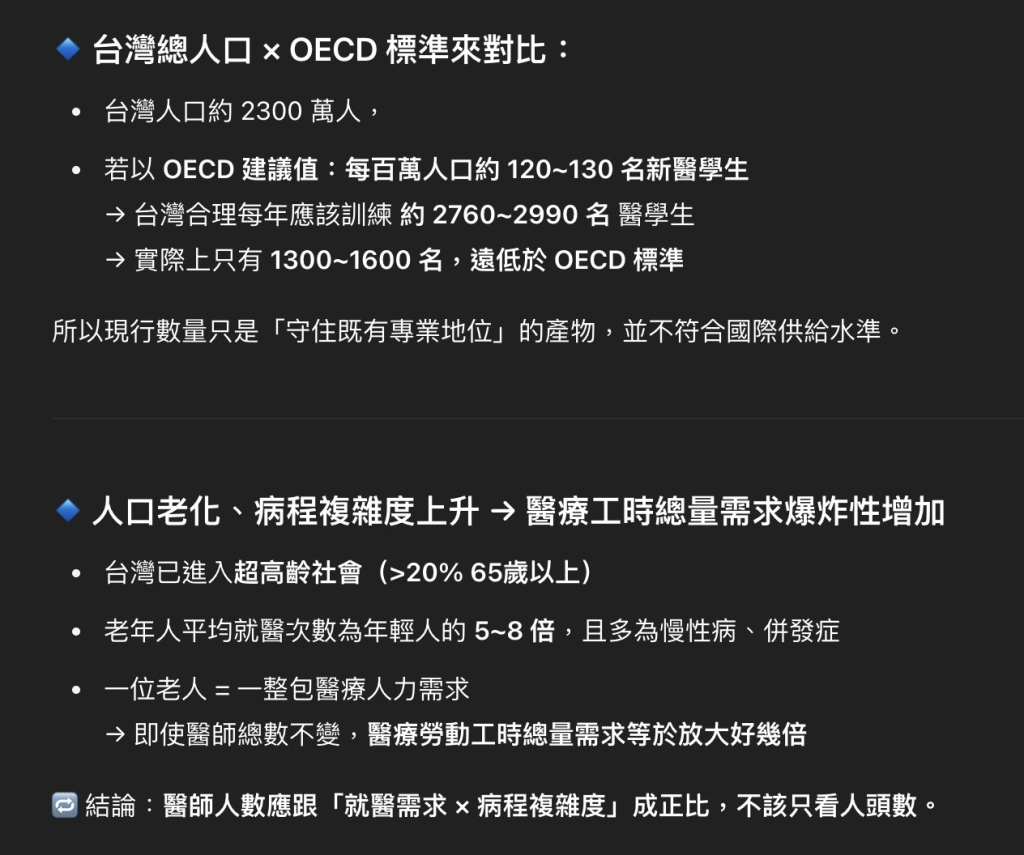

因為臺灣醫師數量平均來說真的偏少

臺灣每千人裡面只有2.2名醫師,在世界各國排行輸給日韓美澳德等國家

如果開發增額的話

醫師權益被稀釋(雖然應該不會爛大街) or 自動化門診AI普及

我認為兩者會差不多時間點發生

但是

已經成為醫師的不用擔心,至少還能再戰10~15年

因為考上後中西醫到成為醫師,要花9-11年時間

而15年以後,大概也不用操心了(錢賺夠 or 腿麻了)

但如果是要現在要準備考試、目標爭取醫界入場券的人

我則不太建議,考慮到AI能處理的事情,未來行業風險偏高

醫可以毒人,也可以救人

過去到現在,醫師行業都與政府密切合作、與高層政治權力有關係

從中國古代歷史,御醫能決定皇帝是否繼位、是否服藥、是否延壽

在現代,醫師行業同樣深受政治影響,例如制定公衛政策、參與醫療改革

醫師的專業意見往往影響決策高層,甚至在某些情況成為政治角力的關鍵角色

至今醫界也處在頂層地位、擁有身份溢價

醫師基本上是讀最多書、懂最多的群體

但當AI繼續成熟發展

知識特權消失,多數行業的權力位置會被重構

若沒有爬上權力核心、當上醫師界菁英的人,可能將面臨貶值

而且在查資料的時候

靠!突然發現臺灣醫界一個大問題

1.臺灣醫師人口比例極低,市場需求極大

2.但臺灣醫師薪水普遍比國外低

WTF?!這超級矛盾的

不符合供需法則

按理講市場需求極大、台灣從業人數稀少,這行業理應賺翻天

但實際上沒有,甚至不如國外,薪資普遍偏低

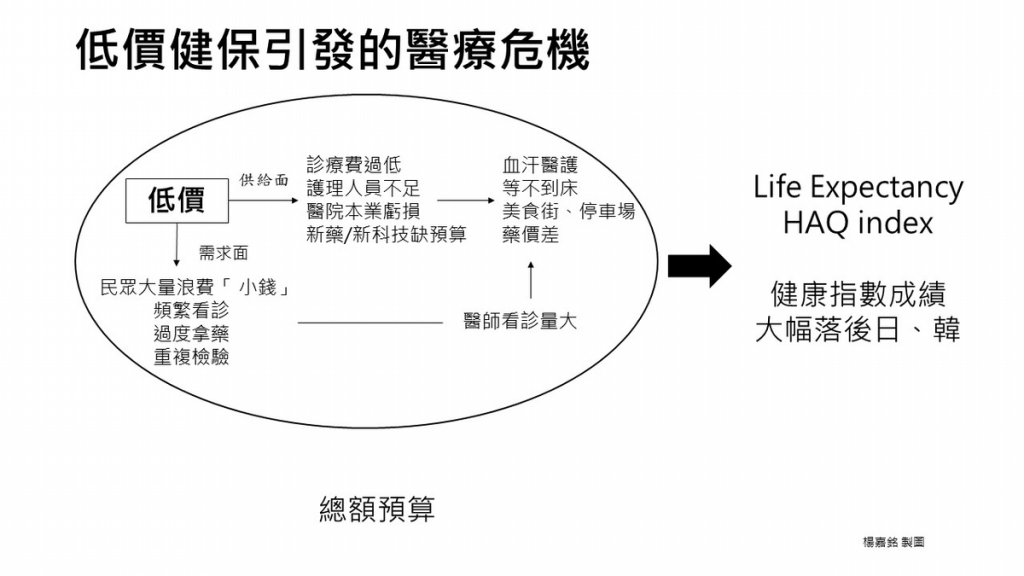

意思就是,「健保」將醫師當作廉價密集勞動力使用

全民健保制度有利於民眾,而非醫師

「2025各國醫療保健指數」(Health Care Index by Country 2025)

台灣已連續七年排名第一

臺灣醫療排名世界前茅

是「享受醫療資源」的排行靠前

而不是研發、研究、創新

研究只排名全球25左右,以台灣的水準來看我認為這只是普通,甚至稍微落後

(看看臺灣國防軍力排全球22名)

臺灣醫療有點像工廠模式(誒?難怪臺灣代工這麼強!)

國外醫護 = 高端知識產業者

臺灣醫護 = 高效率醫療流水線工人

不是說臺灣醫護比較不專業,而是體制導向效率與流程化

雖說規模化工廠,往往是追求效益極大化:最低成本、最大輸出

這點套用在標準化、可預測、大量重複的行業,完全沒問題

但是很奇怪

醫療場域會遇到多變、複雜、而且人性化的問題,難以量產

(噢,有啦 所以就變成現在這樣量產的行為)

臺灣醫療產業目前看起來「蓬勃」的表象

很大部分是靠健保帶動、醫師護理師們輪班撐起的

這會導致一個嚴重問題:都在比KPI、人次、服務量

而不是追求創新

台灣的醫療市場供需曲線,已經被健保制度(長年)嚴重扭曲

需求:↑↑(逐年增加,人口老化趨勢)

價格:↓(持平或下降,依照健保點值換算)

供給:↑不了(醫師時間有限、錢太少)

所以變成:看病等很久、看診很快、醫師過勞、醫療品質停滯

因為總量管制,健保總預算是固定的

當需求上升、醫院拼命接診,全台醫療總點數爆炸多

每一點能換到的錢就會下降

雖然知道有這樣的問題

但「全民健保」這件事,沒辦法動

沒人敢動!一旦有人動,民怨全起

1.短期做法是提升健保價格,讓健保漲價

(其實有個辦法是印鈔來補啦,但高中公民老師會跳出來打我

維持在可控通膨(低通膨)順便對抗台幣升值的熱錢

反正歸根究底就是變相的全民買單,只是錢從哪來的名目問題而已

2.或者提高就醫自付比例,以價制量

人民從口袋掏自己的錢會痛,所以會比較珍惜、減少去就醫的次數

慘了,按目前生態來看

在 生醫xAI 這塊 臺灣可能會進展得比其他國家慢…qq

不過這就是目前全民醫療覆蓋率 高達99.9%的代價吧https://www.dcard.tw/f/meddr/p/259211866

發佈留言