細胞外環境:ECM vs ECF

細胞外環境:ECM vs ECF

聽過很多不同版本的敘述,卻始終難以搞懂的概念

EE(extracellular environment, 細胞外環境):泛指生物體內細胞外的一切(細胞膜以外的部分)

ECF(extracellular fluid, 細胞外液):水相,含溶質

ECM(extracellular, 細胞外基質):鋼筋水泥,負責支撐、訊號傳導

他們倆形影不離,始終一起出現。

但是「ECF不包含ECM;ECM也不包含ECF。」

這是為啥呢?

如果細胞=魚,那麼ECF=海水,ECM=魚能依靠的珊瑚礁、岩石

=> EE(質液)= ECF(液體、液相)+ ECM(基質、固相)

海洋 = 海水 + 礁岩

為什麼這樣區分?因為:

ECF(細胞外液)和 ICF(細胞內液 ≈ cytosol):主要關注水和電解質的「分布、移動」

ex: 濃度、擴散、滲透、循環、流動

包含:水、無機離子、小分子、可溶大分子(血漿、淋巴)等

ECM(細胞外基質):主要關注「支撐、黏附」等環境結構以及訊號傳導

主要分為五類:

1膠原蛋白 (Collagens)

2彈性蛋白 (Elastin)

3糖胺聚醣 (GAGs, Glycosaminoglycans)

4蛋白聚醣 (Proteoglycans, 蛋白核心 + GAGs側鏈)

5多黏附性糖蛋白 (Multiadhesive glycoproteins)

想像一個已經剝皮的橘子或柳橙

如果 細胞 = 橘橙籽

ECF = 果肉部分的純汁液

ECM = 果肉扣除汁液剩下的部分,白色纖維

兩者是緊密交錯的

=> ECF是研究果汁成份用的,ECM是研究支撐結構用的

但其實,細胞數量應該要多一點,整體更像是石榴、釋迦

真實的體積比例大約是「細胞:ECM:ECF ≈ 5:3:2」,因不同組織而異

話說生物體普遍都存在有70%左右的水分

能用剩下30%的成份(彈性固體)包住70%的流體

有點類似水球、塑膠瓶等容器

但卻能夠形成「有形又濕潤、且有流動性」的可活動系統,蠻不可思議的✨

基質:matrix、stroma

平平都是「基質」,但是指涉的範圍不同

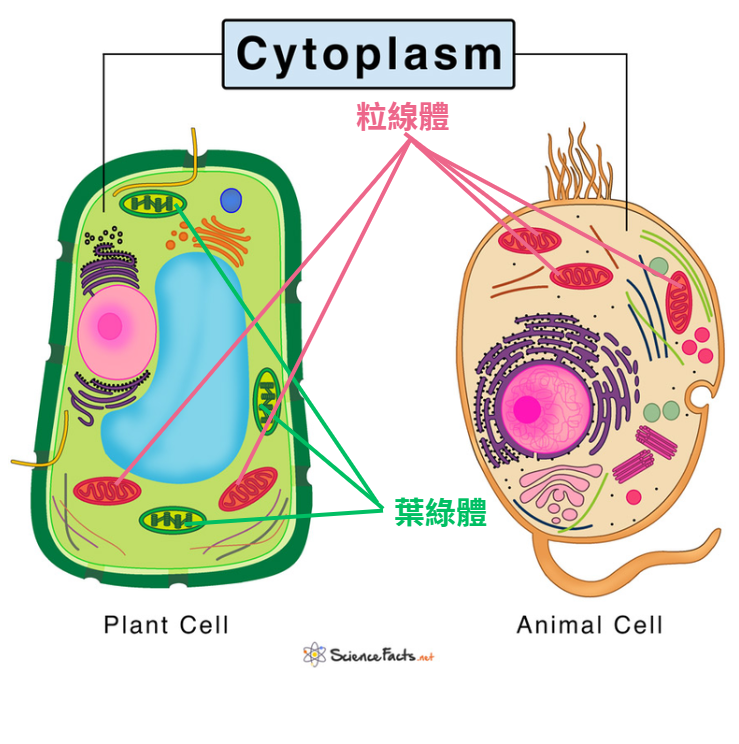

matrix 是指「粒線體」基質,在動物和植物都有

stroma 是指「葉綠體」基質,是在植物裡面的 ,又叫「間質」

基質就類似於粒線體或葉綠體內的細胞質

但這樣說不精確,因為細胞質(cytoplasm)這名詞是專門用來描述細胞內的內容物

cyto- 細胞的

cytoplasm 細胞質:細胞膜內、細胞核外所有的內容物

cytosol 胞質液、胞質基質、胞質溶膠:細胞質扣掉胞器後剩下的液體部分

cytosome 胞內小體:泛指細胞的小囊泡或顆粒(溶酶體、吞噬小泡),早期科學家觀察到細胞裡的小黑點

organelle 胞器:細胞質中具有結構或功能的單位,就像細胞內的小器官

所以 cytosome ≈ organelle

=> cytoplasm(細胞質)= cytosome(organelle) + cytosol

其他單字

cytokines 細胞激素

cytokinesis 胞質分裂(細胞分裂時)

cytosine 胞嘧啶(C)

題外話,其實還有一個名詞也可以稱「基質」:substrate

substrate 受質、底物、基底、基質:細胞附著的表面物物質,或者是酵素的作用對象,或者無定型的膠狀組織,取決於上下文語義

| 名稱 (英文) | 詞源 | 中文名稱 |

|---|---|---|

| Stroma | 希臘文「床、基底」 | 葉綠體基質 |

| Matrix | 拉丁文「母體、基底」 | 粒線體基質 |

| Cytoplasm | cyto + plasm (原生質、形成物、血漿、電漿) | 細胞質 |

| Cytosome | cyto + some (小體) | 胞內小體(舊稱) |

| Organelle | organ + elle (小器官) | 胞器 |

| Cytokine | cyto + kinei(n)(運動) | 細胞激素 |

| Cytokinesis | cyto + kinesis(分裂) | 胞質分裂 |

| Cytosine | cyto + ine(含氮鹼基) | 胞嘧啶 (C) |

黏稠度排行

基質(matrix / stroma / ECM)比較傾向膠狀、固態的網架結構

質液(cytosol / ECF) 比較像是湯水液體

介紹了很多阿哩阿雜的名詞

若用火鍋來生活化比喻,按照黏稠度低到高(流動性高至低)排序:

清湯 = 純水、ECF(少量溶質)

高湯 = cytosol(有很多蛋白質分子溶著,稍黏)

濃湯 = cytoplasm(細胞骨架、胞器,半固態膠狀物)

膠體 = matrix、stroma(化學反應池子 ex: TCA循環、卡爾文循環)

果凍 = ECM(聚醣、膠原蛋白)

發佈留言